皆さんこんにちは、honmomoです。

今日は介護労働安定センターに関して皆さんにお伝えしたいと思います。

介護労働安定センターと聞いて、ピンとくる方って意外と少ないかもしれません。

サイトは

を見てもらえればいいのですが、主な業務としては

・雇用管理の改善

・職業能力の開発

・介護関係機関との連携

・情報の提供

・福利厚生の充実

などを行っています。

色々な介護に関わる私たちにとって、とても有益な情報提供や教育に関する書籍などを作成されています。

そのなかでも、今回特にお伝えしたいのは

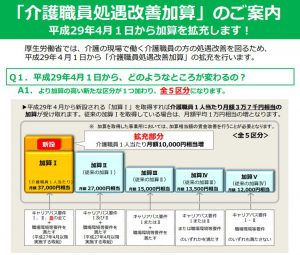

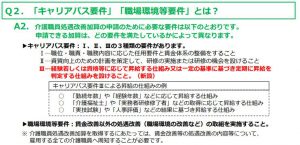

「職業能力開発の支援」に関することです。

具体的には、介護職員さん向けにの研修を行ってもらうことができるのです。

介護労働安定センターのホームページの例をみてみると

このような研修を、

・各事業所で!

・しかも無料で!

行ってもらうことができるのです。

どこの事業所さんも、職員さん向けの研修って大変ですよね…

介護職員さんも、もっと学びたいけど、その機会や時間が無いのも事実ですよね。

職員さんに学んでほしいけど、研修を組んだり、外部講師を呼んでくることもなかなか出来ない…。

そんな悩みを解決してくれるのが「介護労働安定センター」です。

そんな介護労働安定センターは、各都道府県に支所がありますので、ご興味のある方は問合せをしてみてください。

honmomoでした♪