こんにちは、honmonoです。

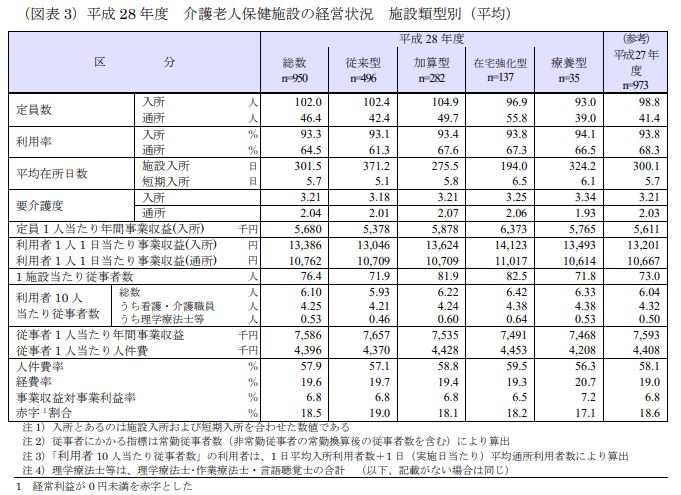

先日、CBさんに「老健施設の約半数、13年度に比べ収支「悪化」

日慢協調査、「在宅強化型」では稼働率が低下」という記事が出ていました。

やはりというか、何というか、収支の悪化が進んでいるようです。

記事によると、

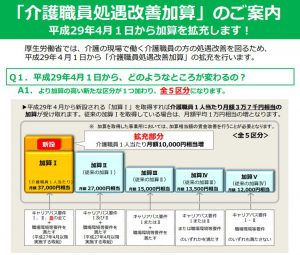

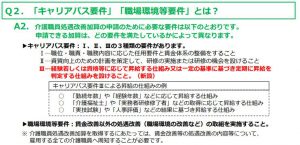

2018年4月の介護報酬改定で報酬単価の高い「超強化型」と「在宅強化型」でベッド稼働率の低下が目立ち、在宅復帰支援やリハビリテーションの充実を評価する加算を算定できていない施設があるとのこと。

※情報ソースはCBニュースより

honmonoは長年、老健で勤務していました。

老健で副施設長や法人が運営する5つの老健の統括として経営視点で、いわゆる事務長としての仕事を行っていました。

2018年の制度改定は、老健にとって大きな転換期であったことは、この記事を読まれる方であれば誰でも容易に想像はつくと思います。

この場では詳しい加算体制を解説することはしませんが、老健が改めて本来の在宅復帰施設という機能を厚生労働省が求めていることが報酬体制でも明らかです。

でもこれって、全老健が長年いってきた、老健の理念に基づいていること、そこに早く気づいていれば少なからずマネジメントは出来ていたはずなんです。

では、改めて全老健がうたっている「介護老人保健の理念と役割」を見てみましょう。

※全国介護老人保健施設協会HPより

1.包括的ケアサービス施設

2.リハビリテーション施設

3.在宅復帰施設

4.在宅生活支援施設

5.地域に根ざした施設

改めて、5つの理念と役割を見てみていかがでしょうか?

厚生労働省が老健にやってほしいこと = 老健がやらなければならないこと

がしっかりと示されていると思いませんか?

マネジメント層はもとより、現場の職員さんもこの意味をしっかり解釈したうえで、自分たちが何を目指していかないといけないのかをもう一度理解してすすめていく必要がありますよね。

そして、今回の制度で注目せざるをえないのが、加算体制での評価ではなく、報酬体制で評価されるという点です。

これは、2018年度の介護報酬改定で大きな転換を迎えたことを意味しています。

頑張っているところには、他のところに比べて手厚く加算をあげますよ~!、という姿勢から、報酬区分を分けて取り組みした結果のアウトプットで評価したという点です。

事業所毎の体系で評価をはじめたということは、その先にあるのは容易に想像できるかと思います。

この記事を読んでいただいている皆さん、本当に今やこの数年が勝負の時期です。

数年後に自分たちの事業所の姿が想像できますか?

生き残ることが出来ていますか?

今すぐ出来る取り組みがあるはずです。

最後までご覧いただき、ありがとうございます。

honmonoでした♪